Di tengah hilangnya ribuan hektare hutan di Puncak Bogor, seorang perempuan memilih melawan kepasrahan. Rosita, warga Cimande, menanam harapan di tanah kritis Megamendung dan membuktikan bahwa hutan bisa dilahirkan kembali melalui kesabaran, pengetahuan, dan keberanian menghadapi kerumitan agraria.

#Dari Tanah Tandus ke Mimpi Menghidupkan Hutan

Rosita Istiawan tidak pernah membayangkan hidupnya akan dihabiskan di lereng curam Megamendung. Namun mimpi itu datang dari percakapan sederhana bersama suaminya, Bambang Istiawan, pada 2001.

“Suami saya bilang ingin tinggal di hutan. Saya jawab, kalau hutannya sudah tidak ada, ya ayo bikin hutan,” kata Rosita mengenang awal perjalanan panjangnya.

Keputusan itu lahir di tengah kenyataan pahit hilangnya hutan Puncak Bogor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat lebih dari 5.700 hektare hutan di jalur Puncak hilang antara 2000–2016.

Hutan berubah fungsi menjadi vila, kebun komersial, dan infrastruktur wisata yang menekan daya dukung ekologis kawasan.

Dengan menjual aset keluarga, Rosita membeli sekitar 2.000 meter persegi lahan dari warga. Tanah itu bekas perkebunan singkong dengan tingkat keasaman ekstrem, pH 2,5–4. “Tidak ada cacing, tidak ada air. Alang-alang saja setinggi badan,” ujarnya. Banyak orang menyebut mimpinya mustahil.

Ribuan bibit pertama mati. Akses air, listrik, dan jalan nyaris tidak ada. Namun Rosita memilih bertahan. Ia percaya hutan tidak dibangun dengan kemarahan, melainkan dengan ketekunan. “Kalau menyerah, ya sudah selesai. Tapi saya ingin membuktikan tanah ini masih bisa hidup,” tuturnya.

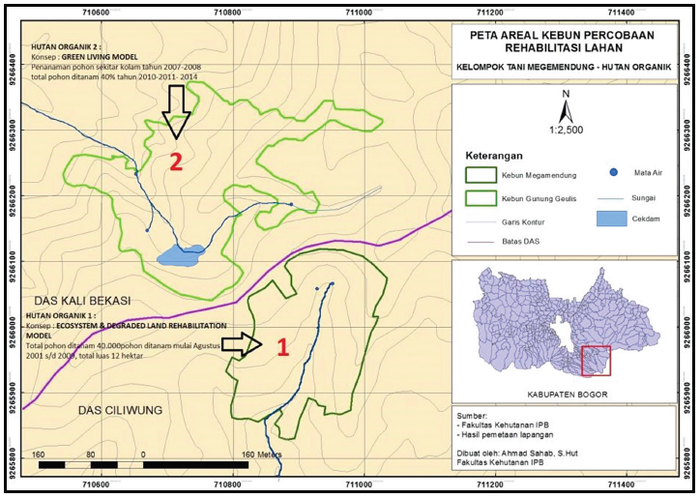

Kepercayaan itu menjadi bahan bakar perlawanan sunyi. Di saat pembangunan terus merangsek, Rosita memilih arah sebaliknya: memulihkan. Dari sebidang kecil lahan kritis, ia mulai merancang sebuah ekosistem yang kelak dikenal sebagai Hutan Organik Megamendung.

#Merawat Tanah dengan Ilmu dan Kesabaran

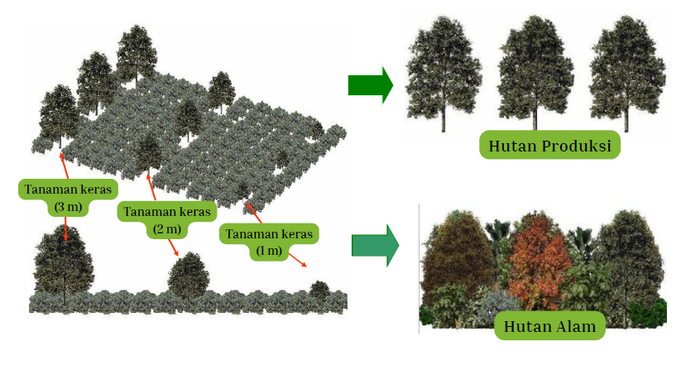

Rosita mengembangkan hutan dengan pendekatan rehabilitasi ekosistem berbasis pertanian dan peternakan organik. Ia mengadopsi pola agroforestri atau tumpang sari, memadukan pohon keras, sayuran, dan ternak tanpa bahan kimia. “Hutan harus memberi makan tanah, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Ia merancang jarak tanam 2,5 x 2,5 meter. Dalam satu hektare, sekitar 1.500 pohon ditanam. “Setiap pohon punya ruang hidup. Kalau rapat tanpa perhitungan, yang ada saling mematikan,” kata Rosita menjelaskan logika ekologis di balik desainnya.

Teknologi sederhana menjadi kunci. Pompa hidram digunakan untuk mengalirkan air ke area lebih tinggi. Upaya itu dilakukan bertahun-tahun, hingga akhirnya mata air yang mati mulai hidup kembali.

“Air itu indikator. Kalau air kembali, berarti hutan mulai menerima kita,” ucapnya.

Tiga tahun pertama menjadi fase krusial. Dua mata air muncul dan membentuk DAS mikro yang terhubung dengan DAS Ciliwung. Hijau perlahan menggantikan cokelat.

“Saya selalu bilang, bikin hutan itu tiga tahun. Bukan karena selesai, tapi karena tanda-tanda kehidupan sudah muncul,” katanya.

WhatsApp Channel · TitikTerang

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp

Kini tercatat 125 jenis pohon tumbuh, 25 jenis burung, 10 herpetofauna, dan puluhan serangga kembali hadir. Bagi Rosita, angka itu bukan statistik. “Itu tanda hutan menerima kembali penghuninya,” ujarnya dengan mata berbinar.

#Perempuan, Hutan, dan Kerumitan Agraria

Perjuangan Rosita tidak hanya melawan alam yang rusak, tetapi juga struktur agraria yang timpang. Di jalur Puncak, konflik tanah menjadi cerita sehari-hari. Penjarah kayu, calo tanah, hingga intimidasi kerap menyasar warga kecil yang dianggap menghambat investasi.

“Ibu sampai hampir diculik,” kata Rosita pelan. Calo tanah menuntut jatah per meter. Tekanan datang silih berganti. “Kalau saya lemah, hutan ini tidak akan ada. Saya harus jadi macannya hutan,” ujarnya tegas.

Menjadi “macan” berarti tinggal di lahan, menjaga langsung, dan tidak gentar berhadapan dengan ancaman. Ia sadar, tanah desa mudah berpindah tangan ke pemodal besar. Dalam posisi itu, keberadaan perempuan sering dianggap lemah dan mudah ditekan.

Stigma itu justru ia patahkan. Rosita berdiri di garis depan, mengurus tanah, tanaman, dan konflik. “Perempuan dianggap tidak pantas bicara soal tanah. Padahal kami yang paling setia merawat,” katanya.

Di tengah kerumitan agraria, Rosita menunjukkan bahwa keberanian ekologis juga lahir dari pengalaman tubuh perempuan. Merawat, menjaga, dan bertahan menjadi bentuk perlawanan yang sunyi, namun konsisten.

#Menanam Bukan Akhir, Merawat adalah Perlawanan

Bagi Rosita, menanam pohon bukan tujuan akhir. Ia menolak pendekatan instan yang menargetkan ribuan bibit tanpa perawatan. “Tanam kecil 20 sentimeter, kena angin ya mati. Saya tanam 1–2 meter, dengan perawatan,” jelasnya.

Ia memandang hutan seperti bayi. “Menanam itu awal. Merawat yang menentukan. Sama seperti mengurus anak,” ucapnya. Filosofi itu diterapkan dalam setiap tahap, mulai dari memilih bibit, membuat pupuk organik, hingga memastikan pohon bertahan hidup.

Kini, setelah hampir 25 tahun, hutan yang ia bangun meluas hingga 30 hektare dan dikelola sebagai yayasan. Kawasan ini menjadi sumber pangan, air, dan ruang belajar. Anak sekolah, peneliti IPB, hingga aktivis lingkungan datang belajar.

“Dulu tetangga kesulitan air. Sekarang mengalir dari mata air sini,” kata Rosita. Ia berbagi sayuran, bibit, dan pengetahuan. Hutan tidak hanya memulihkan alam, tetapi juga relasi sosial.

Menatap masa depan, Rosita punya satu pesan. “Kalau saya sudah tidak ada, hutan ini harus tetap hidup. Biar jadi kebun raya kecil tempat orang belajar,” ujarnya. Di Megamendung, perlawanan itu terus tumbuh, seteduh hutan yang ia hidupkan.***