Kalau umur manusia, 45 tahun itu masa-masa krisis paruh baya. Kalau umur organisasi, ya waktunya mikir: “Kita ini masih idealis atau udah mulai kompromi sama proyek pemerintah?”

Tapi buat WALHI, umur 45 justru makin ngegas. Bukan tambah jinak, malah makin bawel dan cerewet. Dan syukurlah, karena di tengah planet yang makin panas, kita butuh lebih banyak orang cerewet—bukan yang doyan bikin greenwashing di media sosial.

Bedanya dengan krisis paruh baya versi manusia, WALHI nggak beli motor gede atau ikut kelas yoga biar kelihatan muda. Mereka justru makin galak ngingetin negara: “Hei, jangan pura-pura hijau kalau masih doyan nambang batu bara.” Karena di negeri ini, daur ulang plastik bisa jadi bahan kampanye, tapi daur ulang janji politik malah lebih populer. WALHI tahu betul, krisis iklim bukan soal tren, tapi soal hidup-mati generasi berikutnya.

Apalagi sekarang, semua hal bisa dijual pakai label hijau. Dari kopi, investasi, sampai utang luar negeri—semuanya dikasih embel-embel “berkelanjutan.” Padahal kadang cuma ganti kemasan doang, isinya tetap eksploitasi. Maka WALHI hadir sebagai pengingat yang kadang bikin rishi, bahwa bumi ini bukan startup yang bisa di-pivot kapan saja, tapi satu-satunya rumah yang nggak bisa di-rebrand kalau udah rusak.

#Dari Lantai 13 Balai Kota ke Lapangan Lumpur

Sejarah WALHI ini mirip kisah origin superhero—dimulai dari keresahan. Tahun 1980, Menteri Lingkungan Hidup pertama, Emil Salim, punya ide brilian, bikin bola salju isu lingkungan biar nggak beku di laci birokrasi.

Lalu, di Lantai 13 Balai Kota DKI, ratusan organisasi ngumpul. Dari pecinta alam, LSM hukum, sampai lembaga keagamaan—semuanya sepakat bikin satu rumah bersama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Rumah ini bukan cuma tempat curhat soal polusi, tapi juga tempat nyusun strategi melawan ketamakan yang dibungkus kata “pembangunan”. Dan sejak itu, WALHI terus berdiri di garis depan, dari zaman Orde Baru yang tukang bredel sampai era sekarang yang tukang jual karbon.

#Green Economy dan Solusi Palsu: Kalau Udah Salah, Ya Jangan Dipoles

Kini, kita sering dengar istilah transisi energi, ekonomi hijau, perdagangan karbon—semuanya terdengar keren, kayak seminar ber-AC di hotel bintang lima.

Tapi menurut WALHI, banyak dari istilah itu hanyalah kamuflase. Contohnya, carbon trading. Kedengarannya ilmiah banget, padahal intinya Cuma, “Bayar dulu, baru boleh nyampah lagi.”

Lucunya, izin mengotori ini sering dibayar dengan uang hasil eksploitasi yang juga bikin warga sekitar makin sengsara. Hutan adat ditebang, laut nelayan direbut, semua demi “hijau yang diukur dolar.”

Kalau kapitalisme bisa dicat hijau, ya jadilah “ekologi palsu” versi korporat. WALHI bilang, ndak iso, Lek!

Solusi sejati datang dari bawah, dari orang-orang yang tiap hari hidupnya bergantung pada alam. Petani, nelayan, masyarakat adat—mereka ini bukan cuma korban, tapi penjaga paling tangguh yang negeri ini punya.

#Perlawanan, Kriminalisasi, dan Api yang Tak Pernah Padam

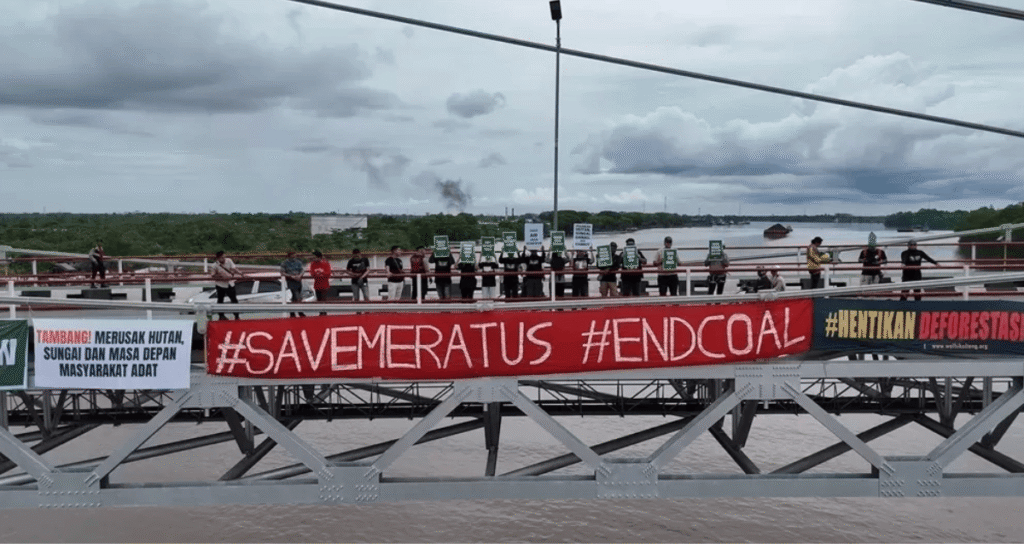

Masalahnya, kalau kamu bela alam, siap-siap diperlakukan kayak penjahat. Data WALHI mencatat ratusan pembela lingkungan dikriminalisasi. Karena di republik ini, yang bikin rusak justru sering dapat izin, sementara yang melawan malah dikasih surat panggilan polisi.

Untungnya, WALHI nggak cuma teriak di media. Mereka juga jadi benteng hukum dengan advokasi Anti-SLAPP—tameng buat rakyat biar bisa melawan tanpa takut dikriminalisasi.

Dan ketika kepemimpinan baru WALHI lahir di Sumba—pulau cantik yang sering kekeringan—itu jadi simbol penting, perjuangan ini bukan soal romantisme, tapi tentang bertahan hidup di tengah sistem yang haus profit.

#Selamat Ulang Tahun, WALHI. Jangan Pernah Lembek

Empat puluh lima tahun bukan usia untuk pensiun, tapi untuk makin keras kepala.

Selama kerakusan masih dipuja sebagai “pembangunan”, perjuangan untuk keadilan ekologis nggak akan pernah selesai. WALHI mungkin bukan organisasi paling populer, tapi mereka selalu di tempat yang benar: di sisi mereka yang tak punya kuasa.

Dan buat kita semua, semoga masih ada sisa keberanian buat ikut menjaga api itu. Karena kalau bumi ini padam, nggak ada gunanya punya GDP tinggi tapi oksigen disedot pakai QR code.***

Supriyadi, jurnalis publik sekaligus pengelola TitikTerang. Tertarik pada isu lingkungan dan kegiatan sosial. Tidak terikat dengan organisasi mana pun, namun memiliki ketertarikan kuat pada gerakan dan aktivisme yang berlandaskan nilai dan ideologi.